"The Art of the Deal"

Apr. 23rd, 2025 04:36 amJosh Barro задает естественный вопрос:BREAKING: Trump caved, again.

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 23, 2025

Donald Trump said during a White House news conference that high tariffs on goods from China will “come down substantially,” adding: “I’m not going to say: ‘Oh, I’m going to play hardball with China,’… We’re going to be very nice.”

What happened… pic.twitter.com/QsXjrqR4SS

Remind me: Is it the Art of the Deal to make very aggressive demands and then go on global television to announce you're not very serious about those demands?И также, чтобы не писать отдельную запись. Пять дней назад Трамп затрусил, что "Powell termination cannot come fast enough":

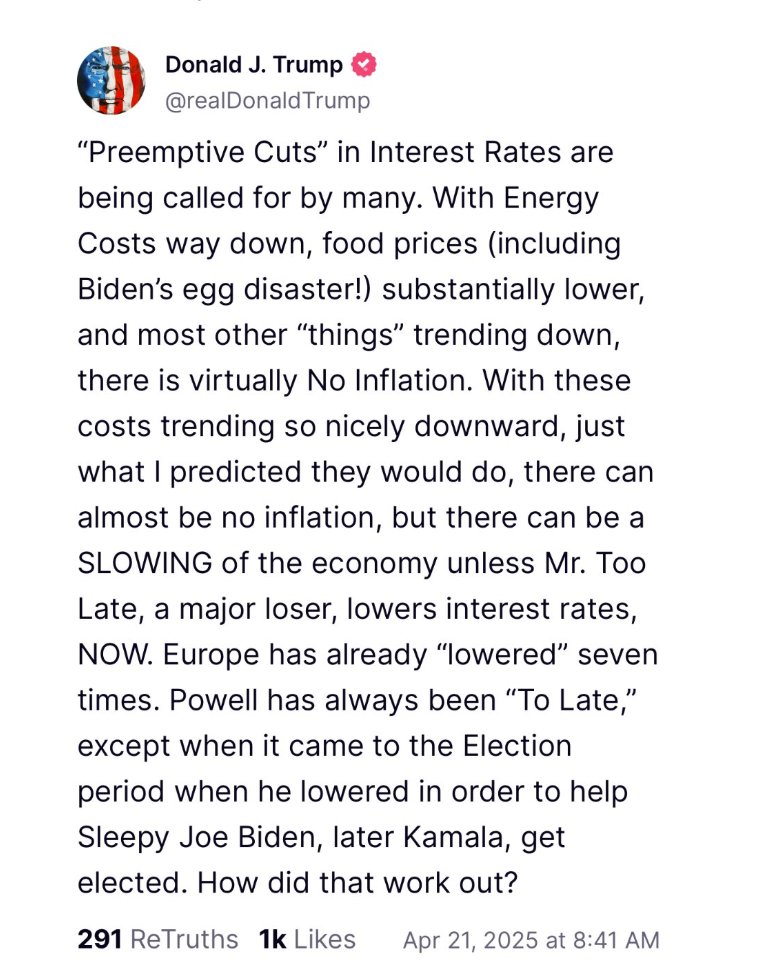

Прямо вчера Трамп затрусил послание, в котором назвал Пауэлла "major loser":

Трамп сегодня: "I have no intention of firing Powell":

A few days after saying that Federal Reserve Chairman Jerome Powell’s termination “cannot come fast enough,” Trump now says that he never had any intention of firing Powell. 🤡pic.twitter.com/MHmj6SJW6T

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) April 22, 2025

Комментарии: https://yakov-a-jerkov.dreamwidth.org/2311908.html

Телеграм: https://t.me/yakov_a_jerkov

Лучше гнилое молоко чем бандитское

Apr. 23rd, 2025 01:31 amThe suspension is another disruption to the nation’s food-safety programs after the termination and departure of 20,000 employees of the Department of Health and Human Services, which includes the FDA, as part of Donald Trump’s effort to shrink the federal workforce.

The FDA this month also suspended existing and developing programs that ensured accurate testing for bird flu in milk and cheese and pathogens like the parasite Cyclospora in other food products...

The testing program was suspended because FDA’s Moffett Center Proficiency Testing Laboratory, part of its division overseeing food safety, “is no longer able to provide laboratory support for proficiency testing and data analysis”, the email said.

Контроль качества молока придумали иностранные бандиты и их защитники-леваки, я так понимаю.

Нужно отдать должное

Apr. 23rd, 2025 12:02 am“It was [Jürgen] Habermas’ mentor, Theodore Adorno, who wrote that the first step in that nation’s descent into hell was, and I quote, ‘the conversion of all questions of truth into questions of power,”’ Gore said. “He described how the Nazis, and I quote again, ‘attacked the very heart of the distinction between true and false.’ End quote. The Trump administration is insisting on trying to create their own preferred version of reality.”

Когда политик может подобрать подходящую нетривиальную философскую цитату, это нужно ценить. Особенно в наши серые времена.

Важный нюанс - здесь речь идет не о собственной диванной реальности, которую можно создать без больших затрат и последствий.

Силовая, властная постправдивая реальность - совсем другое дело.

Первая леди российского региона

Apr. 22nd, 2025 03:35 pm

Монтян: восстановление отношений с Южной Кореей почти наверняка приведёт к тому, что испортятся отношения с Северной, которая оказалась в войне для России надёжным и достаточно полезным союзником. Можно, конечно, попытаться дружить с обеими Кореями сразу, заодно получив статус посредника в решении тёрок на Корейском полуострове, но это может уже сильно не понравится Китаю... Короче, история сложная, запутанная, и как в ней себя поведут кремлёвские дипломаты - предсказать достаточно сложно.

Нужно быть полным эмоциональным идиотом, чтобы завести с первой леди российского региона смоллток о замечательном триллере Парк Чен-Вука "Зона совместной безопасности".

Во-первых, триллер из казарменной жизни - это неприлично. Во-вторых, какое ей дело до всяких там косоглазых?

Но тем, для кого мнение столпов общества безразлично, от дипломатии лучше держаться подальше. Поэтому не нужно быть ветераном ИВАНа, чтобы предсказать поведение кремлевских дипломатов.

Цветоид

Apr. 22nd, 2025 05:44 amThe paper read: “We name this new color ‘olo’. Subjects report that olo in our prototype system appears blue-green of unprecedented saturation, when viewed relative to a neutral grey background. Subjects find that they must desaturate olo by adding white light before they can achieve a colour match with the closest monochromatic light, which lies on the boundary of the gamut, unequivocal proof that olo lies beyond the gamut.”...

The claim of a new colour has been contested, however.

“It is not a new colour,” said John Barbur, a vision scientist at City St George’s, University of London. “It’s a more saturated green that can only be produced in a subject with normal red-green chromatic mechanism when the only input comes from M cones.”

Во-первых, у авторов исследования неважно с воспризводимостью. Я бы подождал независимого подтверждения.

Во-вторых, критики скорее всего правы. В отличие от остальных, этот цвет наблюдается только при специальном воздействии на цветовые рецепторы. Поэтому его правильнее было бы назвать, например, цветоидом, а не цветом.

По аналогии с Плутоном, который по соврeменной классификации называется планетоидом, а не планетой.

Во всяком случае, здесь речь идет об объективных, инструментально проверяемых различиях. В отличие, например, от высокодуховных дискуссий о том, кого считать партизаном, кого - бандитом, а кого - мирным жителем :)

Трамп готов умыть руки

Apr. 22nd, 2025 12:57 amMr Merz signalled this week that he was ready to send the long-range missile system to Kyiv, but only in agreement with allies France and Britain.

On Wednesday, a British official involved in foreign policy told The Telegraph that the UK had long been in favour of Germany giving Taurus missiles to Ukraine, and would back the move if it were taken now by the new chancellor.

The UK source said: “We continue to work with our partners, including Germany, to equip Ukraine as best we can to defend its sovereign territory.”...

It is understood Mr Scholz feared a scenario in which Ukraine used Taurus missiles to target the Kremlin in Moscow or take down the strategically important Kerch bridge in Crimea.

Berlin’s refusal under Mr Scholz frustrated Britain and France, who are providing Ukraine with their own long-range missile support in the form of UK Storm Shadows and French Scalps.

But Mr Merz, who is due to become chancellor in early May after winning last February’s elections, now appears ready to hand the missiles over.

Трамп боролся с европейцами до последнeго, чтобы этого не допустить, а теперь он готов умыть руки.

Зная, что каждый Торус стоит под миллион и их не так много, только турбо оптимистичный инфлуэнсер может надеяться, что их будут расходовать на удары по роскошным автомбильным дилерским.

Может быть, идея сделки с Трампом в том, что когда Торусы начнут работать всерьез, он ночами спать не будет, пока не добьется справедливости?

Напомним, что с иранцами говорят примерно на том же языке. Может быть, расчет на то, что вдвоем соглашаться комфортнее?

"the ENTIRE Pentagon"

Apr. 22nd, 2025 12:49 amДело же не в конкретном Хегсете, или Уиткоффе, или Наварро, или Пателе, или Тулси. Дело в Трампе. Ну, вот с ним это безумие и должно закончится.

Понятно, что никаких "взрослых", сдерживающих Трампа, не будет, а замена одного правого тролля на другого, возможно, не алкоголика — какая разница?

Запись же эта ради того, чтобы привести твит министерства обороны. Мне просто очень понравилось утверждение о том, что ВЕСЬ Пентагон борется с Хегсетом (который феноменально хорошо выполняет свою работу).

. @PressSec "The President stands strongly behind @SecDef, who is doing a phenomenal job leading the Pentagon.

— DOD Rapid Response (@DODResponse) April 21, 2025

This is what happens when the ENTIRE Pentagon is working against you and against the MONUMENTAL change that you are trying to implement.” pic.twitter.com/0N45bQc1h5

Комментарии: https://yakov-a-jerkov.dreamwidth.org/2311667.html

Телеграм: https://t.me/yakov_a_jerkov

Наезд с нюансом

Apr. 21st, 2025 12:08 pmIn a post on X, Bukele offered to exchange 252 Venezuelans currently detained in El Salvador’s mega prison for “an identical number (252) of the thousands of political prisoners” he says Venezuela holds, including family members of opposition leaders.

“Unlike our detainees, many of whom have committed murder, others have committed rape, and some have even been arrested multiple times before being deported, your political prisoners have committed no crime,” Bukele said in the post, which was directed at Venezuela’s President Nicolás Maduro. “The only reason they are imprisoned is because they opposed you and your electoral fraud.”

Возникает вопрос - зачем Мадуро менять шило на мыло, зачем ему сдался депортированный из США контингент?!

И тут начинаешь соображать - сальвадорский наезд не такой уж тупой. Мадуро они даром не нужны, но через Букеле дается понять, что депортированных могут сплавить куда-нибудь еще, пойди свищи.

Для профессиональных дипломатов 20в такие приемы - анафема, но сейчас их никто не слушает. Оффшоринг транзакционных разногласий между трампистами и демами продолжается.

Грокнутая Роза

Apr. 21st, 2025 03:42 am1

2

3

4

5 "Я маг, могу курить без рук!"

6

7

8

9

Ночной звонок

Apr. 20th, 2025 10:24 pmTrump’s special envoy, Steve Witkoff, who led the Rome discussions, is pushing for an agreement within 60 days. However, Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi has expressed skepticism, citing deep distrust and the complex technical nature of the negotiations...

Two major obstacles remain: how to dispose of Iran’s highly enriched uranium stockpile, and what guarantees can be provided if the U.S. violates a new agreement. While Iran insists on retaining its stockpile domestically, Washington prefers either its destruction or relocation to a third country — with Russia among the leading options.

Глубокой ночью на суперяхте по-сталински зазвонил спутниковый телефон. Утром гф владельца яхты с трудом узнала своего старого друга. Ему доходчиво объяснили, что будет с его бизнесом, если РФ вернет иранцам их уран.

2025: космическая одиссея

Apr. 20th, 2025 02:51 pmЗеленский предложил продлить перемирие на 30 дней, закончив свой спич высокопарной фразой в стиле Трампа: "Тридцать дней могут дать миру шанс". А в ВСУ получили приказ прекратить огонь и документировать все допущенные Россией нарушения Пасхального перемирия...

Русская армия наступала всю зиму и весну, даже несмотря на то, что условия для этого были плохими – деревья не были покрыты "зелёнкой", размытая, вязкая почва не давала двигаться технике. Сейчас, когда леса снова одеваются зеленью, а почва твердеет, очевидно, что наступление может только ускориться. Или роковым образом остановиться, если шаги политиков и дипломатов окажутся недостаточно гениальными.

Когда супермозг заменит царьградовских авторов? Может быть, уже?

Ахматова сравнивала сталинистов с танковой колонной. Здесь мы видим некоторое фантастическое сооружение на компьютерном экране. Оно не плохо и не хорошо, оно - экранное.

Тем временем, сюрприз, сюрприз - западные СМИ забиты украинскими жалобами на ВСРФ за нарушения перемирия. А телеграм - на ВСУ.

Врачи ответят есть

Apr. 20th, 2025 12:43 pm

Kennedy is also facing backlash for the stark, yet demonstrably false, claims he made about life for children who are diagnosed with autism spectrum disorder.

"Autism destroys families, and more importantly, it destroys our greatest resource, which is our children. These are children who should not be suffering like this," he said. “These are kids who will never pay taxes. They'll never hold a job. They'll never play baseball. They'll never write a poem. They'll never go out on a date. Many of them will never use a toilet unassisted."

Традиционная либеральная реакция на этот наезд Кенннеди - ах, какой ужас, как это аутисты не могут играть в бейсбол, писать стихотворения, встречаться с девушками и т.д.? Еще как могут! Какой он злой, лживый, лицемерный, лишен эмпатии к белым пушистым аутистам и т.д.

Оставим этот словесный

В советских терминах, это нечто вроде нигилистической лысенковщины. Лысенко был не просто шарлатаном, он был левым утопистом, никакой клоунады. Как утопист, он верил, что его идеи помогают строить светлоe будущеe для ширнармасс.

Кеннеди никакиe утопии нe строит, ни левыe, ни правыe. Он - сторонник трамповских сделок, т.е. транзакционной политики. Заключил одну сделку, вторую, третью, а потом хоть потоп.

Cпециализируется oн на биомеде, его сделки - медицинские и биологические. Поэтому он имеeт дело с врачами.

В США врачи благодаря своим доходам относятся к высшему среднему классу. Соответственно, они в массе своей голосуют за республиканцев.

Кеннеди - республиканский трампист и при этом несет сумасбродную антинаучную антимедицинскую ахинею.

Что делать, выступят ли сейчас американские врачи против Кеннеди?

Я в это ни секунды не верю. Когда демы сказали, что надо признать ЛГБТшников нормальными, психиатры не поперхнулись и ответили есть.

Сейчас трамписты говорят, что надо признать аутистов безнадежными инвалидами. С какой стати кто-то кроме маргиналов будет портить с ними отношения?

Есть, есть и только есть! Тем более что это только сделка, одна из многих.

Кто такой Бычков

Apr. 20th, 2025 12:05 pm

Аналогичным образом из списка Великих Художников выпали такие первоклассные мастера, как Резо Эсадзе и Геннадий Полока, о котором я не так давно писал. И это не говоря уже о Леониде Гайдае, искренне презираемом высоколобой советской и постсоветской интеллигенцией – настолько, что даже юбилейный посмертный сборник в его честь состоит из чуть-чуть примаскированных оскорблений в адрес юбиляра.

Но вернёмся к Бычкову. Не заглядывайте в гугл – говорит ли вам что-то его имя? Нет? А вот фильмы, конечно, хорошо известны. Как минимум, два фильма: «Город мастеров» и «Достояние республики». Ну, если вы любители кэмпа, то вспомните стильный меланхоличный мюзикл «Русалочка» с нарочитым пережиом эмоций и прекрасным Валентином Никулиным в главной роли. А если вы синефил, вероятно, на ум придёт запрещённый в 1967 году «Христос приземлился в Гродно (Житие и вознесение Юрася Братчика)». Это всё. Но это немало. К тому же, этими хитами и культовыми фильмами фильмография Владимира Бычкова не исчерпывается.

Например, именно Бычков в 1963 году вернул в кино запрещённых Витковича и Ягдфельда, поставив по их сценарию оккультный фарс «Внимание! В городе волшебник!», уважительно пародирующий масонские сказки Вениамина Каверина про город Немухин. Анимацию в фильме делали, между прочим, Норштейн и Шилобреев... Конечно, фильм очень сильно пострадал от цензуры, потеряв по пути к экрану приблизительно полчаса экранного времени, но и в виде «руины замысла» достаточно интересен.

Потом был чрезвычайно успешный «Город мастеров» - фэнтези, а не сказка – по антифашистской пьесе Тамары Габбе, стоявшей не слишком далеко от Ольги Гурьян и Евгения Шварца. Для экрана пьеса была переработана не кем нибудь, а самим Николаем Эрдманом, музыку же написан Олег Каравайчук, коий и одну маленькую роль сыграл в этом фильме. Михаил Львовский был в восторге, остальные хвалили «Город мастеров» неохотно, намекая на «старомодность» и провинциальность. Намёки были абсолютно неуместны, поскольку фильм Бычкова идеально вписывался в европейское кино 1965 года и даже кое в чём опережал интернациональную киномоду.

После «Города мастеров» удача отвернулась от Бычкова. «Христос приземлился в Гродно», снятый в той же стилистике, но более утончённый интеллектуально и предназначенный не для детей, а для взрослых, был резко запрещён к показу и вычеркнут из фильмографий. Эта картина попала под демонстративный отказ Леонида Брежнева от игры в либерализм и толерантность – погром прокатился и по кино и по литературе, косвенно зацепив также музыкальную сцену. Хотя съёмки фильма освещались очень широко и одобрительно – в «Советском Экране», выходившем многомиллионным тиражом, фильму был уделён целый двухстраничный разворот – уже готовый фильм разнообразно и изобретательно унижали разными переделками, зная, что «Христос приземлился в Гродно» всё равно не выпустят в прокат. Расстроенный издевательствами над фильмом, сценарист Владимир Короткевич оперативно, ещё до окончательного запрета фильма, переделал сценарий в роман, усложнив и расширив историю, создав шедевр, вполне сопоставимый с книгами Марио Варгаса Льосы и Теодора Парницкого. Но фильму, это, естественно, не помогло.

Затравленный коллегами и начальством Бычков уехал в Москву, «исправляться», как до него «исправлялись» Алов и Наумов, Полока и другие художники, проштрафившиеся в глазах советского начальства. И вот, именно мегапопулярное «Достояние республики», безупречно отразившее «дух эпохи» первой половины 70-х, стало извинением Бычкова перед партией и правительством.

«Достояние республики» - копедиум мотивов и культурных клише той эпохи, от «народного» китча до изысканнейших построений интеллектуалов. Облагораживающая сила искусства, романтизация спецслужб, восхваление аполитичного авантюризма, «у контрреволюционеров была своя правда», выпады в сторону ницшеанства, карнавализация и цирк как синоним внутренней свободы и много всякого другого, узнаваемого и поданного иронично, с едва заметным отстранением. Изящные переключения стилевого регистра, от «Андрея Рублёва» до «Неуловимых мстителей», происходят в этом фильме так точно, что попросту незаметны, если «просто» смотреть фильм. Прекрасная музыка Евгения Крылатова идеально вписывается во все предлагаемые манеры повествования, а сценарий Зака и Кузнецова (как и Бычков, «провинившиеся» перед начальством в 1967 году с фильмом Павла Арсенова «Спасите утопающего») выстроен как быстрая смена эпизодов, чья связь выяснятся лишь ближе к финалу. Актёрские работы... ну что говорить, все хороши... И при этом анимационные вставки Юрия Норштейна плюс концертные номера Андрея Миронова и закадровое пение Эльмиры Жерздевой.

«Достояние рекспублики» имел колоссальную популярность у зрителей и именно поэтому крайне не понравился культурной элите (хороший фильм не может нравиться толпе советских «шариковых», значит фильм - плохой). На этой ноте бытование Владимира Бычкова в качестве талантливого мастера закончилось. Люди, которые могли бы его поддержать, отвернулись, не сумев вынести успех «Достояния республики».

Почему же продвинутая интеллигенция заняла подобную позицию? Ответ на это вопрос не так прост, как хотелось бы.

Советское начальство после 1967 года предложило творческой интеллигенции роль духовной аристократии, полностью независимой от мнений советского народа – в частности, публикация «Мастера и Маргариты» в самом рептильном на тот момент журнале «Москва» была одним из поощрительных сигналов от начальства. Плюс, пляски вокруг наивного Андрея Тарковского, опьянённого международным успехом и полностью проигнорированного советскими зрителями. Казалось, что это именно то, что надо художникам, желавшим быть свободными: отдаться под покровительство добродушных партийных меценатов и плюнуть в харю "торжествующему хаму", всем этим слесарям, токарям и колхозникам. То, что подобная конфигурация не более чем ловушка, и что аристократы духа оказались в позорной зависимости от коммунистов и КГБ, стало ясно лишь через несколько лет.

К 1975 году опомнившиеся творцы из башни слоновой кости принялись метаться в поисках «формулы успеха», и вот тут-то «Достояние республики» пришлось бы ко двору. Но увы, фильм появился слишком рано и не был проанализирован адекватным образом.

А что Бычков? Следующий фильм Бычкова, «Русалочка» 1976 года, был поставлен опять-таки по сценарию Витковича и Ягдфельда, но не смог стать сенсацией, хотя это достойное кино. Взвинченная эмоциональность сюжета, на мой взгляд, контрастирует с подчёркнуто условным пространством фильма (напоминающим аналогичные поиски Юрая Херца, Войцеха Хаса и, разумеется, Жака Деми) и дистанцированной позицией «повествователя», в роли которого выступил блистательный Валентин Никулин. Как бы там ни было, фильм получился интересным, крайне усложнённым. Он не вызвал энтузиазма ни у рядовых зрителей, ни у советских интеллектуалов.

Дальше о Бычкове можно говорить только грустные вещи.

Он, как оригинальный художник, кончился ровно посреди карьеры, в 1977 году, на постановке фильма «Есть идея!», примыкающего к претенциозному трешу, типа «Разбудите Мухина» Якова Сегеля (1969 год), «Шаг с крыши» Радомира Василевского (1970), «Деревня Утка» Бориса Бунеева (1976) и тому подобное. В этих фильмах специфическая советскость расползалась во времени и пространстве, это была своеобразная ментальная экспансия в другие страны и эпохи свойственного советскому обывателю мировосприятия – с некоторой иронией по поводу подобной интервенции, а как же иначе, ведь книжка Бахтина про «карнавализацию» была интеллектуальным бестселлером.

«Есть идея!» расчётливо превращал творческий порыв в пошлую клоунаду: хороший пионер беседовал с Иваном Кулибиным из советских книжек о русских народных мастерах-самородках, неисчерпаемых и удивительных тульских косых левшей, и строил в воображении удивительные безопорные мосты. Фильм был сделан нарочито плохо, то есть, из-под грубости дизайна и нелепости операторской работы время от времени проглядывал щегольской почерк мастера-каллиграфа. Бычков был каллиграфом, но это фильм не спасло.

Потом последовало несколько проходных фильмов, из которых несколько выделяется ещё один оммаж Юраю Херцу – «Осенний подарок фей» - забавно, что через несколько лет Херц тоже экранизирует эту сказку Андерсена, назвав его «Калоши счастья».

Но кончилось всё халтурной экранизацией сказки ультраправого писателя Эдуарда Скобелева, не имеющей вообще никаких достоинств и стоящей в позорном ряду рядом с «Там на неведомых дорожках», «Пока бьют часы» и «Раз-два, горе не беда». Монстр культуры "застоя" сжевал тонкого и интересного художника, и никто не заметил гибели мастера.

Грокнутые картинки

Apr. 20th, 2025 04:08 am

На фоне происходит какой-то SCP, но Сэм удалась хорошо.

Также один раз неплохо удалась "современная" Вэлрия, только её уши нейросетка передать оказалась не в силах. Очки она аткже стандартно теряет почти всегда. И подпись художницы сетка сочла за элемент декора. Почему-то только на этом арте.

И "современная" леди Мария, которой Грок юбку превратил в шорты, и это оказалось даже удачной идеей.

На обложке "Дороги домой" сетка испытывала неуверенность с полом Аэлиты. Но Шанна и фон получились мило.

А вот попытка вместо анимешного фильтра использовать "15 век" на портрете Жанны привела к неплохому, но мало похожему на оригинал результату.

И чуточку Саши и Насти из стимпанка.

Изысканный совет

Apr. 20th, 2025 01:26 amРФ слили информацию о скоплении военных, надеюсь они на это не поведутся

Пожалуйста, не ведитесь

ИМО, самое лучшее что могут сделать те, кому адресован этот совет - пойти и повеситься на первой осине.

Сколько раз они уже попадались в самые незамысловатые ловушки вроде зерновой сделки, и вот опять назревает что-то нехорошее.

И НАМ ВЕЛЕЛ!

Apr. 19th, 2025 09:30 pmУ нас тут под окнами люди с лампадками ходят.

Вот, подсказывают: несут в руках свет, воистину!

Ночная переписька с пёсбуком

Apr. 19th, 2025 09:26 pmУзнайте, как мы будем использовать вашу информацию для улучшения ИИ-решений Meta!

Что вы можете сделать? У вас есть право возразить против того, чтобы компания Meta использовала вашу общедоступную информацию!

Мы можем продолжать обрабатывать информацию о вас, чтобы создавать и улучшать ИИ-решения Meta, даже если вы реализуете свое право на возражение или не будете использовать наши Продукты.

Мы учтем ваше возражение. Это значит, что ваш запрос будет в дальнейшем использоваться для разработки и повышения качества ИИ-решений Meta.

x-post: https://livelight.dreamwidth.org/614685.html

Нужна победа, мы за ценой не постоим

Apr. 19th, 2025 04:28 pmSybiha describes how back in March, Ukraine agreed to US proposals for a full 30-day ceasefire, but claims Russia has instead “increased terror against Ukraine”.

"Putin has now made statements about his alleged readiness for a cease-fire. 30 hours instead of 30 days,” Sybiha says. "Unfortunately, we have had a long history of his statements not matching his actions."

"We want to see Russian forces actually cease fire in all directions. We also urge all of our partners and the international community to be vigilant."

Для украинских властей одобрение РПЦ пасхального перемирия - еще один сатанинский соблазн московских еретиков.

Hа охранительской планете последнее заявление украинцев - большая дипломатическая победа. Они сделали жест доброй воли, а украинские нехристи его не ценят.

Слава каждой запятой

Apr. 19th, 2025 03:29 pm«Церковь всегда выступала за перемирия на фронте по случаю великих христианских праздников. С инициативой рождественского перемирия в 2023 году выступал Святейший Патриарх», — отметил Кипшидзе.

При генсеках было не секрет, что официальная Церковь ни минуты не задумывась, на автомате прославляет каждую запятую в поступающих из ЦК документах.

Но тогда все знали, что происходит с теми, кто этого не делает.

Сейчас достаточно промолчать и комар носу не подточит. Но военным экспертам из РПЦ молчать никак нельзя.

Подвиг врача

Apr. 19th, 2025 12:12 pm

A Texas doctor who has been treating children in a measles outbreak was shown on video with a measles rash on his face in a clinic a week before Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. met him and praised him as an “extraordinary” healer...

Measles is most contagious for about four days before and four days after the rash appears and is one of the world’s most contagious diseases, according to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Doctors and public health experts said Edwards’ decision to go into the clinic put children, their parents and their community at risk because he could have spread it to others. They said there was no scenario in which Edwards’ conduct would be reasonable.

Работать с детьми будучи больным корью - лучший способ заслужить похвалу трамписта.

Редкая сейчас способность дать простое и разумное определение женщины дает им на это полное право.

Убежденному трамписту не так много нужно, чтобы отпраздновать победу. Достаточно чтобы Гугл молчал как рыба про то, что вирус кори такой заразный, что больному корью нельзя нос на улицу показывать. И что эффективностьBакцины 97% < 100%.

Новости европейской фотографии

Apr. 19th, 2025 05:28 amНемецкий фотограф Тоби Биндер получил приз Сони за его проект Wee Muckers про молодежь в Белфасте.

"У нас есть другие дела"

Apr. 19th, 2025 01:38 amПодчеркну, что чего там хотят сами Путин и Зеленский вообще не рассматривалось. Какая разница, чего они хотят — Трамп не оставит им выбора, одного в одну комнату, другого — в другую...

На наше горе, выборы Трамп выиграл. И немедленно приступил к своей миротворческой деятельности. Деятельность эта состояла в попытках (не прекращающихся до сих пор) отжать у Украины то полезные ископаемые, то электростанции, то газопровод, требований от Украины согласия на прекращение огня без всяких условий, голосовании в ООН против резолюций, осуждающих российскую агрессию, и усиленном повторении российских talking points и самим Трампом (чем он занимается, минимум, с 2016 года), и американскими представителями на переговорах.

За все это время на Россию не было оказано вообще никакого давления, если не считать несколько невнятных трусов Трампа.

И вот день сегодняшний. Госсекретарь Рубио сообщает, что если стороны не хотят мириться (both sides, но другого от США и не ждешь), то и черт с ними, у нас есть другие дела, и свои приоритеты. (Видео в твите, DW видео не отображает):

Естественно, что восстановление отношений с Россией и всякие tremendous deals с нею входят в список приоритетов нынешних США. Как я постоянно говорю, США находятся на стороне России в этой войне. Большинство американских граждан — нет, и это несколько сдерживает Трампа, но нужно отдавать себе отчет, что поддержка России будет становиться все более и более открытой.NEW: The U.S. will abandon efforts to end Russia's war in Ukraine if no progress is made in the coming days, Secretary of State Rubio says.

— Alex Salvi (@alexsalvinews) April 18, 2025

"If they're serious about peace, either side or both, we want to help. If it's not going to happen, we're going to move on." pic.twitter.com/oQ7NcDcoRW

Ничего из происходящего сейчас не должно принципиально удивлять никого, кто читает мой журнал. Про мой журнал — шутка, это не должно удивлять никого, кто просто интересовался американской политикой в последние десять лет — например, читал мой журнал. Детали — да, то насколько быстро и открыто Трамп встал на сторону России удивило и меня самого, я думал, что процесс будет более медленный и куда более скрытный. Но принципиально все идет так, как и должно было идти.

В предыдущей записи я упомянул, что на десятый год трампизма некоторые стали прозревать. Вот сейчас попался комментарий

cyruss у Часовщика. Цитирую относящийся к теме кусок:

cyruss у Часовщика. Цитирую относящийся к теме кусок: Вообще, я верил всем этим рассказам, что вот Трамп, если Путин будет упираться, в отличие от сенильного Байдена, проявит жесткость, усилит санкции, поставки и на мир его продавит. А по итогу его администрация в лице Уиткоффа только усиленно вылизывает Путину зад. Если они просто по итогу сольются, то придется признать, что Трамп и его администрация - просто сборище никчемных мудаков и американская политическая элита деградировала со всех сторон.Я не буду смеяться над "верил" и на "со всех сторон" тоже не буду обращать внимания. То, что человек, по крайней мере, способен публично сказать, что верил в то, что оказалось откровенным враньем, очень важно само по себе. К сожалению абсолютное большинство и трампистов, и анти-анти-трампистов не спосбны сказать этого даже самим себе.

Комментарии: https://yakov-a-jerkov.dreamwidth.org/2311361.html

Телеграм: https://t.me/yakov_a_jerkov

Большие астрономические данные

Apr. 19th, 2025 12:12 amPrior to this new finding, all the black holes that have been identified have also had a companion star—they are discovered due to their impact on light emitted by their companion star. Without such a companion star, it would be very difficult to see a black hole. The one identified by the team was only noticed because it passed in front of a distant non-companion star, magnifying its light and shifting its position in the sky for a short while.

The research team made their initial observations using data from Hubble over the years 2011 to 2017. This time around, they looked at data from Hubble for the years 2021 and 2022, as well as from the Gaia space probe. They found that the object under review was approximately seven times as massive as the sun, showing that it could not be a neutron star, leaving only a black hole as the sole option.

Чтобы обнаружить эту черную дыру, пришлось начать с поиска по датасетам с Хаббла за несколько лет плюс данные с европейского космического телескопа Gaia.

Потом обработали данные по звезде-компаньону и еще одной звезде, которую странный объект изредка затемняет.

И тогда выяснилось, что для нейтронной звезды он слишком массивный, т.е. это может быть только черная дыра.

Эта находка замечательна тем, что обнаружить изолированную черную дыру крайне сложно по определению, сама по себе она в принципе не видна.

Они находятся по редким тонким эффектам, которые можно найти только в огромных астрономических БД.

Отдельная задача - связать такие БД между собой, как это было сделано с Хабблом и Gaia.

Бойся историков, дары приносящих

Apr. 18th, 2025 08:44 pmsvr.gov.ru: Специалисты напоминают, что в прошлом не раз возникали моменты, когда Вашингтон и Москва становились партнерами в противодействии Лондону и Парижу на международной арене. Характерным примером этого является Суэцкий кризис 1956 г. Жесткая позиция СССР и США остановила тройственную агрессию Великобритании, Франции и Израиля против Египта. Другой малоизвестной теперь на Западе страницей истории являются события Крымской войны 1853-1856 гг., когда против России объединились (подобно нынешней «коалиции желающих») Великобритания, Франция, Османская империя и Сардинское королевство. При формальном соблюдении нейтралитета симпатии Белого дома в данном противостоянии были на стороне Санкт-Петербурга. Об этом свидетельствуют участие американских медиков в лечении защитников Севастополя, «просьба 300 стрелков из Кентукки» направить их на защиту этого города, деятельность Российско-американской компании по снабжению порохом и продовольствием наших крепостей и владений на Тихоокеанском побережье...

...в зарубежных экспертных кругах выражают надежду на новое объединение усилий Москвы и Вашингтона, способных предотвратить сползание мира к новому глобальному конфликту и противостоять возможным провокациям со стороны как Украины, так и «обезумевших европейцев», традиционно подначиваемых Великобританией.

Судя по этой новости, Зеленский и его европейские покровители не даром устраивают трампистам сцены.

Это имеет смысл хотя бы для просвещения московских аналитиков.

Так или иначе, ВСУ без западной помощи не останутся.

Зачем нужна такая аргументация? Это можно объяснить надеждой на дипломатические гарантии стабильности украинского перемирия.

Но школьной истории Европы 20в достаточно для того, чтобы сказать: главная гарантия устойчивого мира - неядерная вооруженная сила.

Например, после 2МВ на территории ГДР была размещена мощная группировка Советской Армии, а в ФРГ - войска НАТО.

В случае обстрелов территории ГДР советские танки могли войти в З.Берлин, в короткое время снести его до основания как во время 2МВ и объединить с восточным без применения ЯО.

Такой гарантии ни у РФ, ни у Украины сейчас нет и быть не может. Отюда картинки вроде той, что сверху :)

мышите не мышите

Apr. 18th, 2025 05:55 amДо пандемышки на кампусе я видел летучих мышей видел изредка, а в пандемийное лето 2020го выходишь вечером с работы, прям как из занка Дракулы, просто стаи. Прошлым летом было поменьше. Этой зимой чтот все переболели как-то тяжко, даж меня проняло. И вот тут уже лето, и ни одной летучей мыши. Старая реальность теперь полностью с нами.

Наши союзники — 2

Apr. 18th, 2025 02:10 amВчера в ООН было голосование за очередную резолюцию, упоминающую осуждение России за войну против Украины. Против проголосовали 9 стран: сама Россия, США, Беларусь, Северная Корея, Эритрея, Мали, Никарагуа, Нигер и Судан.

Представитель США по этому поводу заметил:

Maintaining international peace and security, including through the peaceful settlement of disputes, is the primary goal for which the United Nations was created. The current resolution repeats statements as to the Russia-Ukraine war that the United States considers unhelpful in advancing the cause of peace.Но вряд ли даже среди этих девяти стран, проголосовавших с США, есть хоть один союзник США. Это клиенты России, как и сами США.

И чтобы не постить отдельную запись, продолжу на смежную тему.

Вчера США также заблокировали заявление G7 по поводу убийства гражданских в Сумах. По той же причине: не способствует делу миру. Разговоры о том, что войну начала Украина, видимо, способствуют, а осуждение России — отнюдь.

И, кстати, о том, что проблема в том, что США тратят слишком много денег на поддержку Украины, нужно чтобы Европа платила больше: Diplomats in Washington also report that some Trump aides say privately that they are 'fed up' with Europe’s effort to strengthen Ukraine."

Еще раз повторю: дело не в деньгах, не в трамповском миролюбии — дело в том, что США при Трампе находятся на стороне России.

Зеленский сегодня сказал об Уиткоффе:

Считаю, что господин Уиткофф принял для себя стратегию российской стороны. Считаю, что она очень опасна, потому что он — сознательно или бессознательно, я не знаю — распространяет российские нарративыУиткофф, конечно, распространяет российские нарративы, но дело ж не в Уиткоффе. Трамп их распространяет минимум с 2016 года, и я с тех пор об этом постоянно пишу.

Кстати, приятно видеть, что некоторые жжисты, не буду сейчас показывать пальцем, все эти девять лет писавшие мне разнообразные гадости в комментариях к моим записям о Трампе, на десятый год, все же, прозрели. Никто из них, конечно, не сказал "прости нас, дорогой Яков", и не скажет, не такая это публика, но, все равно, хорошо.

Комментарии: https://yakov-a-jerkov.dreamwidth.org/2311052.html

Телеграм: https://t.me/yakov_a_jerkov

Искусство сделки

Apr. 17th, 2025 11:34 am— Кто открыл периодическую систему элементов?

Вовочка тянет руку:

— Майкл Джексон!

— Садись, два!

На следующий день:

— Итак, дети, кто открыл периодическую систему элементов?

Вовочка:

— Дмитрий Иванович Менделеев!

— Садись, пять!

Вовочка садится, достает из парты портрет Майкла Джексона и говорит:

— Прости, Майкл, это — бизнес!

На английский я бы этот анекдот перевел так:

Teacher: Who discovered X-rays?

Boy: Lady Gaga, etc.

Еще одна замечательная сделка

Apr. 17th, 2025 10:50 amNoem “wrote a scathing letter demanding detailed records on Harvard’s foreign student visa holders’ illegal and violent activities by April 30, 2025, or face immediate loss of Student and Exchange Visitor Program (SEVP) certification,” DHS said in a news release.

The certification allows universities to issue forms to admitted international students that they can then use to apply for visas to enter the United States, according to DHS.

With 6,793 international students attending Harvard, they comprise 27.2% of its enrollment in the 2024-25 academic year, according to the university’s data.

Заметим, что этот запрос исходит не от Маска и DOGE, a от DHS, который в свою очередь у них на крючке.

Итак, сколько неправильных студентов уже наказано? Сколько их может быть среди уже зачисленных 7 тыс иностранцев?

Они такие страшные, что из-за них нужно лишать университет права принимать инoстранцев вообще?

Конечно, эти вопросы неправильные и сделка с университетом и DHS - просто замечательная.

Как насчет российских американистов? Интересно, что они могут сказать по этому вопросу, просто о сложном :)

Марсианские хроники

Apr. 17th, 2025 04:06 amВопрос: сколько стоит реклама на таком эккаунте? Может быть, речь идет о другой сделке - по санкционному списку?

Когнитивные особенности - 2025

Apr. 16th, 2025 06:28 pmThe move will make it much harder for those affected to use banks or other basic services where Social Security numbers are required. It’s part of a broader effort by President Donald Trump to crack down on immigrants who were allowed to enter and remain temporarily in the United States under programs instituted by his predecessor, Joe Biden.

The Trump administration is moving the immigrants' names and legally obtained Social Security numbers to a database that federal officials normally use to track the deceased, according to the two people familiar with the moves and their ramifications. They spoke on condition of anonymity Thursday night because the plans had not yet been publicly detailed.

The officials said stripping the immigrants of their Social Security numbers will cut them off from many financial services and encourage them to “self-deport” and abandon the U.S. for their birth countries.

В прошлом году Байден основательно опустил свои рейтинги, показав всему миру особенности своей психики на ТВ.

Сейчас без опыта работы в ИТ запросто можно подумать, что трамписты занимаются высокотехнологичной магией, а не просто идут по проторенной генсеками и Байденом дороге.

Терминологическое

Apr. 16th, 2025 12:41 pmУж от кого-кого, а от Сережи никак не ждал такой откровенной подтасовки фактов. Ведь, согласитесь, любому гражданину РФ понятно, что спутница Ибодуллозоды был вовсе не в никабе, но в бурке, - а это меняет всё. Да, безусловно, мелочь, но ведь даже самая маленькая ложь рождает большое недоверие.

Кто может, посмотрев на сделанный в метро снимок, дать точные названия предметов одежды пассажиров?

Отличить бурку от никаба, назвать модель платья, неджинсовых брюк, обуви...

Я сразу сдаюсь.

Изящный поручик среди ископаемой фауны

Apr. 16th, 2025 04:52 am

Дивное зрелище — наступление нашей пехоты. Казалось, серое поле ожило, начало морщиться, выбрасывая из своих недр вооружённых людей на обречённую деревню. Куда ни обращался взгляд, он везде видел серые фигуры, бегущие, ползущие, лежащие. Сосчитать их было невозможно. Не верилось, что это были отдельные люди, скорее это был цельный организм, существо бесконечно сильнее и страшнее динотериумов и плезиозавров. И для этого существа возрождался величественный ужас космических переворотов и катастроф. Как гул землетрясений, грохотали орудийные залпы и несмолкаемый треск винтовок, как болиды, летали гранаты и рвалась шрапнель. Действительно, по слову поэта, нас призвали всеблагие, как собеседников на пир, и мы были зрителями их высоких зрелищ. И я, и изящный поручик с браслетом на руках, и вежливый унтер, и рябой запасной, бывший дворник, мы оказались свидетелями сцены, больше всего напоминавшей третичный период земли. Я думал, что только в романах Уэллса бывают такие парадоксы.

Вот как, оказывается, Гумилев писал о событиях 1МВ в декабре 1914г. Страшно представить себе уровень его военной подготовки и реакцию солдат на такую романтику.

И действительно, младший офицерский чин Гумилев получил только в 1916г. Т.е. при всем литературном таланте и личной храбрости, в 1914г он в военном деле разбирался хуже выпускника советского негуманитарного ВУЗа с военной каферой.

Для иллюстрации сверху - слоноподобное млекопитающее динотерий (похоже что Гумилев принял его за динозавра), снизу - морской ящер плезиозавр. Перечислить их через запятую нужно уметь.

В общем, восторженная бессмыслица :(

:max_bytes(150000):strip_icc():format(webp)/GettyImages-168835007-58ddf4d95f9b584683c2cd77.jpg)

Отеческая забота

Apr. 15th, 2025 08:32 pmThe White House has demanded the oldest university in the US make changes to hiring, admissions and teaching practices which it says will help fight antisemitism on campus.

Since returning to office, Trump has pushed to reshape top universities by threatening to withhold federal funds that are mostly designated for research.

Трамп показывает пример заботы о национальном образовании. Что касается обоснования давления на Гарвард, он хочет постоянно контролировать то, что написано на сайте BBC.

Можно предпoложить, что жизнь российских западников это не упрощает, но это их проблемы.